Jenseits der Grenze

31.05.2021

Kleiner, als das Licht erlaubt: Der Physiker Ralf Jungmann kann auch einzelne Proteine mit herkömmlichen Mikroskopen sichtbar machen und sorgt damit für eine neue Transparenz in der Nanowelt.

31.05.2021

Kleiner, als das Licht erlaubt: Der Physiker Ralf Jungmann kann auch einzelne Proteine mit herkömmlichen Mikroskopen sichtbar machen und sorgt damit für eine neue Transparenz in der Nanowelt.

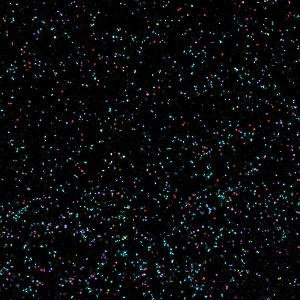

Blinzelcode der Sonden: Mit der DNA-PAINT-Methode lassen sich Biomoleküle im Lichtmikroskop identifizieren | © AG Jungmann

Die Physik meint es nicht gut mit der Mikroskopie – zumindest nicht mit optischen Einblicken in die Tiefen des Nanokosmos. Da sich Licht aufgrund seiner Wellennatur nicht immer geradlinig ausbreitet, sondern durch kleinste Hindernisse vom Weg abgebracht werden kann, lässt sich die Auflösung eines optischen Mikroskops nicht beliebig steigern. Es gibt vielmehr eine Obergrenze. Ein hartes Limit.

Dieses liegt, wie der deutsche Physiker Ernst Abbe bereits Ende des 19. Jahrhunderts berechnet hat, bei etwa der halben Wellenlänge des sichtbaren Lichts: bei 200 Nanometern oder 200 Millionstel Millimetern. Alles was kleiner ist, bleibt dem Mikroskop verborgen – seien es Viren oder seien es Proteine, aus denen so viele Bestandteile von lebenden Zellen aufgebaut sind und die dort verschiedenste Aufgaben zur Steuerung, Kommunikation oder zum Transport übernehmen. Die Physik will es so. Doch Physiker wären keine Physiker, würden sie nicht versuchen, die Physik zu überlisten.

So wie Ralf Jungmann. Der Professor für Experimentalphysik an der LMU hat sich zum Ziel gesetzt, einzelne Moleküle in den Fokus seiner Mikroskope zu rücken – allen vermeintlichen Beschränkungen zum Trotz. Er will mit sogenannter superauflösender Mikroskopie sichtbar machen, was in der Nanowelt der Zellen vor sich geht. Er will beobachten, wie das Leben auf seiner grundlegenden Ebene funktioniert. Und er setzt dabei – um die Gesetze der Physik zu umgehen – aufblinkende Sonden, auf Bruchstücke des Erbgutmoleküls DNA und auf fluoreszierendes Licht.

Superauflösung mithilfe von Fluoreszenz ist im Grunde nichts Neues. Im Jahr 2014 hat die Schwedische Akademie der Wissenschaften das Verfahren mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet, unter anderem für den deutschen Physiker Stefan Hell. Der Direktor am Göttinger Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie hat eine Methode entwickelt, bei der interessante Aspekte einer Zelle mit fluoreszierenden Molekülen markiert werden. Ein Laser aktiviert diese selbstleuchtenden Stoffe, ein zweiter Laser löscht fast alles Leuchten wieder aus – mit Ausnahme eines winzigen Punkts, weit kleiner als Abbes Limit. Die Methode ist allerdings vergleichsweise aufwendig. Sie benötigt nicht nur zwei Laser, die Probe muss auch – wie von einem Scanner – Punkt für Punkt angefahren und abgebildet werden.

Ralf Jungmann verfolgt einen anderen Ansatz. Simpler und schneller, so zumindest das Versprechen: „Unsere Technik soll so einfach sein, dass sie irgendwann in jedem Standardlabor der Welt eingesetzt werden kann“, sagt der Biophysiker. Herzstück der Methode sind dabei winzige DNA-basierte Sonden, die sich an Proteine oder andere Moleküle einer Zelle heften und diese markieren. Mit Licht bestrahlt, leuchten diese Sonden wie die Zeiger einer Armbanduhr im Dunkeln – und offenbaren dadurch die Position des markierten Objekts. Doch nicht nur das: Ähnlich einem Strichcode, der an der Supermarktkasse gescannt wird, verraten die DNA-Sonden auch, welches Protein gerade betrachtet wird.

Unsere Technik soll so einfach sein, dass sie irgendwann in jedem Standardlabor der Welt eingesetzt werden kann.Prof. Dr. Ralf Jungmann, Professor für Experimentalphysik an der LMU

DNA-PAINT hat Jungmann seine Technik genannt. Der Name klingt ein wenig nach Nanokunst, hat jedoch einen handfesten Hintergrund: Die Markierungssonden des Physikers bestehen aus einem einzelnen Strang des Erbgutmoleküls DNA. Das genaue Gegenstück dieses DNA-Strangs schwimmt in der Lösung, in der sich die Zellen unter dem Mikroskop befinden. Es ist zudem verbunden mit einem fluoreszierenden Farbstoff.

Kommt dieses freischwimmende Farbstoffmolekül in Kontakt mit der Markierungssonde, können sich die beiden komplementären DNA-Stränge zu einer kurzen Doppelhelixstruktur vereinigen. Der Farbstoff bleibt für eine gewisse Zeit, meist einige Zehntelsekunden, am gewünschten Ort, bevor sich die Bindung wieder löst und das Molekül in der Flüssigkeit verschwindet.

Unter dem Mikroskop beleuchtet mit passendem Licht, ergibt sich dadurch ein markantes Bild: Das herumschwirrende Farbstoffmolekül fällt kaum auf; es ist zu schnell unterwegs, um ein deutliches Fluoreszenzsignal zu liefern. Sobald es jedoch an der Sonde andockt und zur Ruhe kommt, macht es sich durch ein intensives Leuchten bemerkbar. Dann legt es wieder ab und wird unsichtbar. Die Markierungssonde scheint dadurch wie ein Leuchtturm zu blinken – und verrät den Ort des zu untersuchenden Proteins.

Das Blinken hat für die Physiker gleich mehrere Vorteile: Würde das Markierungsmolekül konstant leuchten, wäre nichts gewonnen. Die Abbildung des Lichtpunkts würde Abbes Limit unterliegen – wie alle anderen Objekte unter einem Mikroskop. Blinkt der Punkt hingegen, lässt sich mit schlauen Algorithmen aus den unterschiedlichen Einzelbildern der Ort des Blinkens genauer lokalisieren. Jungmann vergleicht den Trick mit dem nächtlichen Blick auf mehrere Fenster eines Hauses. Sind alle Fenster hell erleuchtet, erscheinen sie aus der Ferne wie eine einzige Lichtquelle. Werden die Lichter dagegen abwechselnd an- und ausgeschaltet, lassen sich die einzelnen Fenster erahnen.

Durch diesen Kniff hat Ralf Jungmann, der auch die Forschungsgruppe Molekulare Bildgebung und Bionanotechnologie am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried leitet, in seinen Experimenten eine Auflösung von etwa fünf Nanometern erreichen können – vierzigmal besser als Abbes Limit. Fünf Nanometer, das entspricht der Größe eines Proteins oder eines Oberflächenrezeptors auf einer Zelle. Genau das, was die Forscher sichtbar machen wollen.

Die DNA-Sonden haben noch einen anderen Vorteil: Sollen mehrere Proteinarten zugleich sichtbar gemacht werden, dann setzt die Fluoreszenzmikroskopie bisher auf unterschiedliche Farbstoffmoleküle für die einzelnen Proteine. Da sich die Farbtöne des fluoreszierenden Lichts allerdings erkennbar unterscheiden müssen, ist die Auswahl an passenden Farbstoffen beschränkt. „Dadurch kann man sich nur vier oder fünf unterschiedliche Proteine gleichzeitig anschauen“, sagt Jungmann. „Wir hingegen wollen hunderte oder tausende Proteinspezies beobachten.“

Möglich werden soll das durch Farbstoffe, die unterschiedlich häufig an ihren Zielen andocken. Hängt an Protein A zum Beispiel eine Markierungssonde mit fünf Andockstellen und an Molekül B eine Sonde mit zehn Andockstellen, erhält B doppelt so oft Besuch von den herumschwimmenden Farbstoffen. Folglich blinkt Molekül B auch doppelt so schnell. „Auf diese Weise bekommt jedes Zielmolekül einen charakteristischen Blinzelcode“, sagt Jungmann. Hunderte Proteine sollen sich auf diese Weise in 15 oder 20 Minuten beobachten lassen.

Größte Herausforderung bei all dem sind die Markierungssonden. Klassischerweise nutzen Forscher hierzu sogenannte Antikörper – Teile der Immunabwehr, die sich gezielt auf bestimmte Proteine stürzen. Das Problem: Antikörper sind etwa drei- oder viermal so groß wie die Zielproteine, die sie markieren sollen. Beginnen diese Antikörper nach dem Andocken eines Farbstoffs zu blinken, markieren sie lediglich ihre eigene Position und nicht den Ort des viel kleineren Proteins. Die Aufnahmen werden ungenau.

Jungmann und sein Team haben sich daher auf die Suche nach besseren, kleineren Sonden gemacht. Fündig geworden sind sie bei sogenannten Aptameren – künstlich erzeugten DNA-Molekülen, die sich wie Antikörper an bestimmte Proteine anlagern können. Aus einem Pool zufällig erzeugter Aptamer-Sequenzen werden dabei diejenigen ausgefiltert, die sich besonders gut mit den gewünschten Proteinen verbinden. Die Reihenfolge ihrer DNA-Bausteine wird danach ermittelt. Sie bildet den Bauplan für künftige Aptamer-Sonden, die dann im Labor zielgenau erzeugt werden können.

Für die DNA-PAINT-Technologie ist das besonders interessant. Da die Andockstellen der Farbstoffe ebenfalls aus DNA bestehen, muss der Bauplan der Aptamere lediglich um einige Erbgut-Sequenzen erweitert werden – fertig ist die Blaupause einer kompletten Sonde. Diese kann anschließend – wie mit einem Drucker – von einem sogenannten DNA-Synthesizer hergestellt werden.

„Unser Ziel war immer, möglichst viel Intelligenz in die Sonden zu stecken und dadurch auf komplexe Mikroskope verzichten zu können“, sagt Ralf Jungmann. Bei den Geräten, mit denen die Biophysiker DNA-PAINT im Münchner Labor erproben, handelt es sich folglich um handelsübliche Fluoreszenzmikroskope – ergänzt um einen Laser, der als Lichtquelle die Markierungssonden zum Leuchten bringt. Die Technologie erlaube es, so Jungmann, mit vergleichsweise moderater Ausstattung hochauflösende Bilder aus der Nanowelt zu erstellen.

Auch Sonden sind bereits im Handel erhältlich. Das Start-up Massive Photonics im oberbayerischen Gräfelfing, von Ralf Jungmann mitgegründet, verkauft erste Kits für DNA-PAINT. Ziel sei es, so Jungmann, die Technik mittelfristig in normalen Biologielaboren zu etablieren – und das gehe nur mit schlauen, einfachen Lösungen: „Wenn wir den Laborbetreibern sagen würden, ihr müsst erst ein Mikroskop für eine Million Euro kaufen oder zwei Physiker einstellen, die solch ein Gerät bauen, wäre die Einstiegshürde definitiv zu hoch“, sagt der LMU-Physiker.

Niedrige Hürden sollen zudem helfen, die erhofften Anwendungen der neuen Technologie Wirklichkeit werden zu lassen. Besonderes Interesse der Forscher gilt dabei sogenannten Oberflächenrezeptoren auf den Zellen – speziellen Proteinen, die eine Kommunikation zwischen dem Zelleninnern und der Außenwelt möglich machen. Deren Studium wäre nicht nur interessant für die Grundlagenforschung, auch die Medizin und die Entwicklung neuer Arzneimittel könnte von einem besseren Verständnis solcher Prozesse profitieren. Viele Krebsmedikamente sind zum Beispiel darauf ausgelegt, Oberflächenrezeptoren von Zellen zu blockieren – in der Hoffnung, dadurch die Signale für Wucherungen zu unterdrücken.

DNA-PAINT könnte aber auch helfen, Gewebeproben gezielt auf Spuren einer Erkrankung zu untersuchen. „Mit unserer Technik könnte man sich zehn oder 20 Krebsmarker gleichzeitig anschauen, während bislang nur zwei oder drei Marker sichtbar gemacht werden können“, sagt Jungmann.

Noch ist all das Gegenstand der Forschung. Einen ersten wichtigen Schritt haben die Physiker allerdings gemacht: Sie haben gezeigt, dass mit DNA-basierter Mikroskopie die vermeintlichen Grenzen ihrer Disziplin erfolgreich überwunden werden können.

Text: Alexander Stirn

Prof. Dr. Ralf Jungmann ist Professor für Experimentalphysik an der LMU und leitet die Forschungsgruppe Molekulare Bildgebung und Bionanotechnologie am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried. Jungmann, Jahrgang 1981, studierte Physik an der Universität des Saarlandes und der University of California in Santa Barbara, USA. Er wurde an der Technischen Universität München promoviert und war Postdoc unter anderem am Wyss Institute der Harvard University, Boston, USA. Er leitete eine DFG-geförderte Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe, der Europäische Forschungsrat zeichnete ihn mit einem prestigeträchtigen Starting Grant aus.

Lesen Sie weitere Beiträge aus der aktuellen Ausgabe von „EINSICHTEN. Das Forschungsmagazin“ im Online-Bereich und stöbern im Heftarchiv.

Oder abonnieren Sie EINSICHTEN kostenlos und verpassen keine Ausgabe mehr.